慣らし保育の必要性|熱が出た時の対応、英語での伝え方(2017/02/27)

保育園に入園するとき、子どもがその環境に少しずつ慣れていくための準備期間である「慣らし保育」。もちろん、保護者やその子のことを理解していく保育士のためのものでもあります。慣らし保育の進めかたは、子どもの状況や仕事復帰の予定などによってさまざま。では、どのように対応していけば子どもや保護者は安心して園生活を始められるのでしょう。

目次

1、慣らし保育とは

1-1、慣らし保育の進め方

園生活に少しずつ馴染んでいけるよう段階を踏んでいくのが「慣らし保育」の目的です。保育園やその子どもの様子によって慣らし保育の方法は異なりますが、一般的には、1日目は1時間、2日目は午前中、3日目はお昼寝の後…と、子どもに合わせながら少しずつお迎えの時間を延ばしていく方法があります。期間も園や子どもによって設定が異なり、3日で終わる子がいれば、2週間以上かかってしまう子もいます。特に、人見知りが始まる0歳半頃~3歳は、時間がかかってしまうのがあたりまえなのです。慣らし保育を進めていくにあたって、保護者と毎日の相談や情報交換をしながら、慌てず適切な対応や判断をしていきましょう。

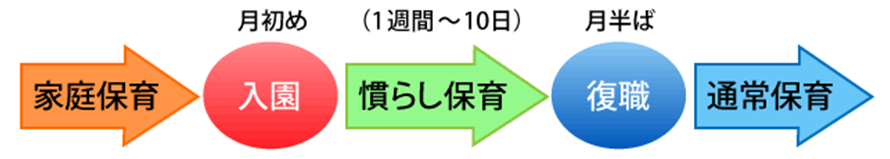

引用元:日経DUAL

1-2、慣らし保育での保育士の対応

初めての環境、初めての人に関わることは、子どもにとって大きな不安や緊張を感じることでしょう。もちろん、初めはどの子どもも保護者と離れる際に大泣きの日々が続きます。保護者も無理に引き離すことに不安や罪悪感、切ない気持ちを感じているはずです。そこで安心できるようなフォローをすることが必要になります。朝、子どもが保護者と離れるときは、泣いていても保育士が積極的に引き離してあげましょう。厳しく感じられてしまうかもしれませんが、いつまでも保護者とやりとりしている時間が長ければ長いほど子どもにとっては過酷な状態に陥ります。状況をみてさっと離し、その分お迎えのときにはあたたかく子どもの楽しんでいたことや頑張った様子などを保護者と共有しましょう。

2、慣らし保育がないとどうなるか

園の方針によっては、慣らし保育をしないで早速保育を始められる園もあるかと思います。または、保護者によって「仕事復帰が迫っているため、そのような時間がとれない」というケースもあることでしょう。そのような場合、まずは保護者との事前の相談がとても重要になります。いつから仕事に本格復帰したいのか、子どもの様子や必要事項などは必ず確認しておきましょう。

ただし、慣らし保育を「なし」にすることは、子どもへの負担がとても大きくなることを頭に入れておく必要があります。突然知らない環境に入ることで心が不安定になり、体調を崩しやすくなることもあります。そのことをしっかりと保護者に伝えておきましょう。また、そのようなとき保護者と保育士が連携して子どもをフォローしていくことは、今後の保育にも大切なことになります。子どもの健康を守るためにも、日中園でどのように過ごしていたか、家でどのような様子だったかなどの情報交換を積極的に行いましょう。

入園後の慣らし保育が難しい場合、可能であれば、保育が始まるまえの園庭開放の日や予定が会う日に、気軽に園に遊びに来てもらう機会をつくってもよいかもしれません。「市川学園西の原幼稚園」(千葉県市原市)では、定期的に未就園児を対象とした「慣らし保育」を行っています。

| 11月20日(水)、未就園児さんの慣らし保育を行いました。

初めてのお名前呼びは、みんなドキドキしていましたが、とても上手にお返事することができました!今回は、のりを使ってシール帳を素敵に変身させる活動をしました。次回は、はさみを使った製作を行うので楽しみにしていて下さい♪ |

このように、園に足を運び、場所やその雰囲気に慣れておくだけでも子どもの安心感は違ってきます。慣らし保育にゆっくり時間がとれないとき、保育士は特に子どもの目線に立って対応していきましょう。あまり無理な保育計画は立てずにゆったりと過ごすよう心がけ、安心感がもてる環境づくりに努めてあげてください。仕事が始まり、保護者にとっても気苦労が絶えない怒涛の日々が始まっているはずです。思いやりをもった丁寧な対応を心がけましょう。

3、慣らし保育中に子どもが発熱したときの対応

3-1、慣らし保育中の発熱は「子どもの疲れ」から

慣らし保育中、きまって子どもは発熱しやすくなります。もちろん、今までより周囲にはたくさんの子どもがいますから、感染経路が増えることが原因かもしれません。しかし、さらに気にしてあげたいのは子どもの疲れです。慣らし保育中は子どもにとって不安や緊張の毎日。きっと心も身体もクタクタです。疲れによる体調の乱れが原因とも考えられます。まずはゆっくり休ませてあげることを優先させましょう。発熱がみられた際には、保護者にお願いして早めにお迎えにきてもらってください。

3-2、子どもが発熱した際の保護者への対応

慣らし保育では、保護者が園との連携を築くための準備期間でもあります。高い発熱をした際には、早急に連絡をしてお迎えに来てもらいましょう。慣らし保育中、多くの場合は保護者が仕事を開始するまえの段階ですが、中には仕事に復帰しながら慣らし保育をしている保護者もいるでしょう。「せっかく慣れてきたのに」「会社に迷惑をかける」と、子どもの発熱にネガティブな感情を抱いてしまうかもしれません。そのような状況や心境を頭に入れながら、保護者には温かく対応したいものです。また、子どもの発熱は「いつ起こるかわからないもの」「しかたのないもの」だということを伝えてあげましょう。

前にも述べたように、慣らし保育中の子どもは発熱や体調不良をとても起こしやすい状況です。登園時の検温や体調の確認はしっかり行うように心がけてください。また、慣らし保育中の家庭での様子なども聞いておくと、子どもや保護者への対応もとりやすくなりますね。

4、慣らし保育を「英語」で伝える

4-1、外国人と保育園

保育園には、日本語を離せない外国人が入園してくる可能性も十分あります。また、一方の親が外国人、お迎えに来る祖父母が外国人であるということも考えられます。日本だけでなく他国にも「慣らし保育」の文化はあるようで、日本人が他国の保育園に入園する際に慣らし保育を受けたというケースは少なくありません。ただ、どの国の人であっても、その園に初めて通うということ、また、不安な気持ちは同じです。保育士はその気持ちを受け止めながら慣らし保育を進めていくことが大切です。

4-2、英語での伝え方

さて、「慣らし保育」ということをどのように英語で伝えたらよいかご存知でしょうか。まずは、子どもが園に慣れるには数日間の猶予が必要になることを伝えてあげましょう。

■child need some days to get used to new environment smoothly.

(子供は新しい環境に円滑に慣れるのに数日が必要です。)

次に、お仕事を数日間休めるかどうかを訪ねましょう。

■Can you rest a few days in work?

数日間お仕事を休むことは可能ですか?

■Let’s start on the first day from an hour.

初日は一時間からはじめましょう。

外国人の保護者や子どもとコミュニケーションをとるために、英語を使う努力をすることも重要ですが、もちろん相手に日本語を理解してもらうことも今後の園生活では必要になってきます。無理に英語で伝えようとするのではなく、上手くコミュニケーションをとる工夫をしながら慣らし保育を進めていきましょう。また、外国人の保護者にとって日本人ばかりの園に子どもを預けることは、かなりの勇気が必要だったはずです。それは逆の立場になって考えれば、安易に理解できますね。その心境を察しながら、思いやりをもった対応を心がけましょう。

5、慣らし保育と仕事復帰のタイミング

入園した子どもの保護者で、「いつごろから仕事復帰すればよいのでしょうか」と質問してくるケースは少なくありません。もちろん、勤務先との兼ね合いもあるため復帰の日程を園が決めることはできませんが、入園後1か月の予想されるおおまかな園の日程や子どもの様子などを伝えておくことが必要です。たとえば、子どもが人見知りの場合は、もしかしたら1~2週間慣らし保育に期間が必要かもしれない旨を伝えておくことです。さらに、前にも述べたように、慣らし保育中の子どもは、心や身体が不安定で、いつ体調を崩してもおかしくない状態です。仕事復帰をしたとしても、発熱してお迎えをお願いする可能性があることも合わせて伝えておきましょう。そうしておくことで、保護者も保護者から相談を受けた会社側も、まえもった心の準備ができ、トラブルを防ぐことにつながります。仕事復帰を控えている保護者にとって、慣らし保育の期間は毎日気が気でないはずです。「子どもがなかなか離れない」「復帰に間に合わなかったらどうしよう」と焦る気持ちでいることでしょう。ただ、今後の保育園生活を子どもが心地よく送っていくために、慣らし保育は大切な準備期間です。保護者の焦る気持ちに配慮しながら、子どもの様子にはしっかりと目を向けてあげることは忘れないように心がけましょう。

まとめ

慣らし保育は、入園する子どもはもちろん、保護者や保育士にとっても大切な準備になります。無理な日程を立てずに、余裕をもって進めていくことをおすすめします。また、慣らし保育で子どもが泣くのは当然のこと。保護者は離れづらくなり、それがさらに慣らし保育を延長することにもつながってしまうので、ほどよくサポートして子どもにとっても保護者にとっても安心できる環境を整えていきましょう。

こちらの記事もおすすめ

-

行事

行事

-

保育園、小学校、中学校と、保育士でなくても誰もが必ず経験している避難訓練ですが、改めて避難訓

-

お役立ち

お役立ち

-

劇と保育園|オススメの題材・台本・衣装・小道具・CD・効果音を紹介

歌やセリフで物語を演じる劇は、保育園でも発表会やお誕生会などの機会に幅広くとり入れられていま

-

あそび

あそび

-

手品・マジックと保育|クリスマスや誕生日会の出し物で使える手品7選

ご存じのように、保育士の業務は多岐にわたります。何か一つでも自分の特技があると、行事の時など

-

お役立ち

お役立ち

-

4児の父であるDaveさんと妻・Ashleyさんが、4人目のお子さんが生まれたことをきっかけ

-

あそび

あそび

-

水遊び・プールと保育|0才児・1才児・2才児の指導案とねらい

夏の遊びとして代表的なのが水遊び(プール含む)だと思います。季節ならではの遊びとして子どもに