保育原理のポイント|テキストと試験対策の勉強方法、過去問、人物紹介(2017/03/15)

保育士試験の必須科目の一つが「保育原理」です。名前の通り、この科目の範囲は「保育全般」と広範囲にわたり、保育士を目指す人にとっては基本中の基本です。そのため、難しい表現も多いですし、法律に関しての知識もある程度必要となります。保育士を目指す人が頭を抱えてしまう科目の一つでもあるでしょう。そこで今回は保育原理の内容をわかりやすく説明しつつ、勉強方法や試験対策についてご紹介していきたいと思います。

目次

1、保育原理とは

保育士試験の筆記試験は8科目9教科あり、児童福祉法では保育士試験に関して以下のように記されています。

| 保育士試験は、筆記試験及び実技試験によって行い、実技試験は、筆記試験の全てに合格した者について行う。

筆記試験は、次の科目について行う。 一 保育原理 二 教育原理及び社会的養護 三 児童家庭福祉 四 社会福祉 五 保育の心理学 六 子どもの保健 七 子どもの食と栄養 八 保育実習理論 |

引用元:【児童福祉法施行規則】第六条の十

保育士になるためには、保育士養成校を卒業するか、年に二回行われている保育士試験を受け、合格するかのいずれかになるのですが、養成校を選択した場合でも「保育原理」という教科はあります。試験でも必須科目となっている教科ですので、保育士を目指す人であれば誰しも保育原理を学ぶ必要があるという訳です。

1-1、保育原理の内容と押さえるべきポイント

保育原理という教科は簡単に言い表すと「保育の歴史や子どもの権利、法律について学び、現代の保育環境を知る」事が目的です。実践的な内容でなく、難しい文章を覚えなくてはいけない事が多いので、勉強が苦手な人は抵抗を感じるかも知れません。保育原理を勉強したところで、保育の現場で一体何の役に立つのだろうかと思う事も多いでしょう。しかし、保育原理は保育の基本であり、保育士を目指す人の土台となります。

保育原理をしっかり学んでおく事で、しっかりした土台を築く事が出来、保育に関しての幅広い知識を得られる事になるでしょう。また、保育原理を学ぶ上で必要不可欠なのが保育所保育指針の存在です。

1-2、保育原理の中心「保育所保育指針」とは

保育園での保育は、園によって保育理念や目標に基づいて運営しているのですが、そうなると当然、園によって保育の質は異なる事になってしまいます。そこで、どの保育園でも一定の水準を継続して保つことが出来るように設置されたものが、保育所保育指針です。保育所保育指針の内容においては子どもの発達や、保育の内容等といった保育に関する事はもちろんですが、保護者への支援、職員の資質向上について等も記載されています。保育所保育指針は児童福祉施設最低基準と並び、保育園にとっては大きな軸となっているものです。保育原理を学ぶ上では欠かす事の出来ないパートナーが保育所保育指針というわけです。

2、保育原理のおすすめ教科書・本・テキスト

保育原理を学ぶ上で必要になるのが教科書や本、テキストです。保育原理の基本的な内容はもちろんですが、制度や法律を覚える事も多く、受け身になりがちな保育原理の学習において自ら学ぶ意欲が出るようなものを3つ厳選してみました。

■よくわかる保育原理

出典:よくわかる保育原理【第4版】|ミネルヴァ書房 森上史朗、大豆生田啓友 編(2015年4月10日)

文字だけでなく、図表を多く用いているため、読みやすくわかりやすいテキストです。保育の基本から現状と課題までを解説しています。

■Workで学ぶ保育原理

出典:Workで学ぶ保育原理|わかば社・佐伯一弥 企画・著、金瑛珠 編、鈴木彬子、高橋優子 著(2015年3月9日)

【内容】受け身になりがちな保育原理という科目ですが、詳しい解説のほかに自分で調べながら書き込む事が出来るWork形式で作られているのが特徴です。

■保育原理【第3版】

出典:保育原理【第3版】|ミネルヴァ書房・森上史朗 編、小林紀子 編、若月芳浩 編(2015年4月10日)

【内容】2015年4月から施行された「子ども子育て支援新制度」等、法令や制度の改正に対応している最新版で、エピソードを用いてわかりやすく解説されています。

3、保育原理の試験内容

保育原理の試験ではそのほとんどが児童福祉法や、保育所保育指針からの出題で構成されています。実際に28年前期に行われた保育士試験でもそのほとんどが保育所保育指針や児童福祉法の知識を必要とするものばかりです。出題形式としては穴埋め式の問題もあれば、保育所保育指針や児童福祉法を理解した上での解答を求められるものもあります。事例を読んだ上で対応を考えるものでも根拠としてこれらの知識がなければ、正しい解答とは言えません。

3-1、保育原理の勉強方法

保育原理という教科を勉強する上で「保育所保育指針」や「児童福祉法」はかかせない存在です。まずはこれらを出来る限り覚える事が大切と言えるでしょう。保育原理の教科書やテキストとそれらを照らし合わせつつ、根拠として保育指針や児童福祉法を用いて文章で説明する力が求められます。保育所保育指針の大切だと思う部分にマーカーで印をつける等して丸暗記しておくと試験になった時にそれが役立てられるはずです。

3-2、保育原理のテスト、過去問で重要な部分を理解する

保育原理という教科の特徴がわからなければ、当然保育所保育指針を見てもどこの部分が重要かという点に気が付きにくいかも知れません。保育士試験で過去に出題された問題はインターネット上に公開されていますので、一度見てみてください。どのような出題傾向が多いかという事がわかれば、おのずと重要な部分がわかってくると思います。何度も出題されている問題で取り上げられている児童福祉法や保育所保育指針の文章は要チェックです。

3-3、保育原理のレポートについて

保育原理のレポート、出題される機会が多いものは、「保育とは何か」、「保育の現状と今後の課題」というテーマです。自分の考えを書く事はもちろんですが、これらも現代の保育をめぐる環境(少子化、核家族化、女性の社会進出)等の問題点を取り入れつつ、児童福祉法や保育所保育指針の内容と絡める事でより一層説得力が増します。自分の書きたい内容と関連するものはしっかり覚えておくと良いでしょう。

4、保育原理の重要人物

保育の歴史を学ぶ、保育原理では当然、これまでの保育を築いてきた重要な人物の名前とその人が行った事等の問題が出題される事もあります。人物と何をしたのかをセットで覚える事が必要となるのですが、暗記するのが苦手という方は、クイズ形式で気軽に覚える方法もありますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。(参考:保育士試験対策クイズ~働きながら半年の独学で一発合格しよう~)

また、出題される機会が多い重要人物について説明します。この2人の人物の名前と思想については最も重要なポイントです。しっかりと覚えておくようにしましょう。

4-1、フレーベル

フレーベルはドイツの教育学者です。幼児教育の重要性に着目し、1840年6月28日世界で最初に幼稚園を創った人物として幼児教育の父と呼ばれています。幼児にとって遊びが大切であるという事を主張し、遊びの道具である、「教育遊具(恩物)」を考案・制作しています。自分の教育に対する考え方を世に示すため、「人間教育」を書いています。

出典元:日本ペスタロッチー・フレーベル学会

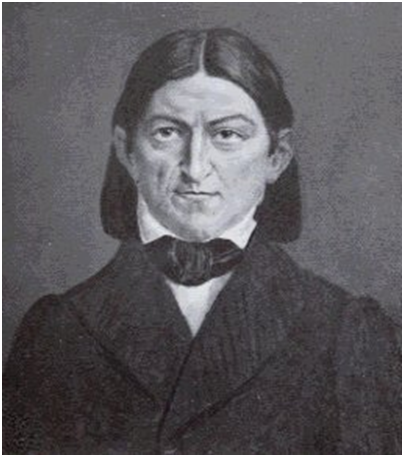

4-2、倉橋惣三

倉橋惣三は「日本のフレーベル」と呼ばれた人物です。この名が示す通り、明治時代にフレーベルの保育論が日本にも導入され始めた時期に、フレーベルの保育論とは逆に恩物を使用した細かな指導の上での保育が主流となっていました。これに異を唱え、子どもを指導するのではなく誘導し、自由遊びの中から自己充実を目指す事こそが保育者に求められているという事を唱えた人物です。1948年に日本保育学会を創設しています。主著に「育ての心」があります。

出典元:お茶の水女子大学デジタルアーカイブス

5、保育原理のシラバス例

保育士養成校の場合、短大か大学か等によってシラバスは変わってくるのですが、一例としてこちらをご紹介しますので参考にしてみてください。(参考:和洋女子大学2016)

まとめ

保育原理という教科は難しい法律や文章、歴史等の暗記を必要とする教科ですので、苦手意識を持ってしまう方も多くいると思います。しかし、保育原理は保育士という仕事をする上では大切な土台です。土台がなければその上にいくら実践を積み重ねても不安定なものとなってしまいます。そのため、保育原理はとても大切な教科の一つである事がお判りいただけたのではないでしょうか。保育原理の勉強方法としては気軽に覚えられるよう、勉強方法を工夫する事が大切かもしれませんね。

参考文献

【児童福祉法施行規則】第六条の十

こちらの記事もおすすめ

-

お役立ち

お役立ち

-

保育研修|乳児や障害児などテーマ別の内容とレポートや報告書の書き方

より良い保育を行っていくためには、保育士の資質の向上が必要になります。園内をはじめ、保育業界

-

まなぶ

まなぶ

-

「先進的」「世界で最も前衛的」と世界各国から高い評価を受ける幼児教育法、「レッジョエミリア・

-

まなぶ

まなぶ

-

子どもに「食」の大切さを知ってもらうための「食育」は、保育園でも積極的にとり入れられるように

-

まなぶ

まなぶ

-

0歳児保育とはどのようなものなのでしょうか?どのような内容で保育をし、どのような姿を目指して

-

まなぶ

まなぶ

-

保育士必見!海外で話題の「子どもに優しくなれる」100の方法【後編】

耳を傾けてあげよう 54. ドライブ中の子どものおしゃべり 55. 一緒に変な歌も歌ってあげ