療育の視点から見る保育園|自閉症などの障害の特性を理解する(2017/02/09)

保育園で働く保育士は、保護者から子どもの障害や病気に関する相談を受ける立場であり、子どもの異変にいち早く気づくことができる立場でもあります。そのため、保育士には、子どもの障害や病気に関する理解、特性を踏まえたうえで関わることが求められています。つまり、療育の視点をもった関わりが求められているのです。

今回は、保育と療育の意味を整理したうえで、療育の視点をもった関わりについて説明していきます。

目次

1、保育園での保育と療育の共通点と相違点

ここでは、「保育」と「療育」の意味を整理しながら、双方はどのような部分が共通しているのか、どこが違うのかを確認していきましょう。

保育とは、「子どもを養護し、教育を行うこと」と定義でき、子どもが安心・安全に過ごせる環境下で養護しながら、社会的な自立を図ることを目的に、日常生活を過ごす上で欠かせない動作の獲得や社会生活上のルールの習得に向けた教育を行うものです。

一方、療育とは「障害のある子どもに対し、医療、訓練、教育を行うこと」と定義でき、障害がある子どもに対し、社会的な自立を図ることを目的に、その障害の種類や程度に合わせた医学的な治療、訓練、教育を通じて、障害受容、障害の程度の改善、能力の向上を図っていきます。ここでいう訓練には、理学療法や作業療法といったリハビリテーションのほか、箱庭療法や音楽療法などの心理療法も含まれます。

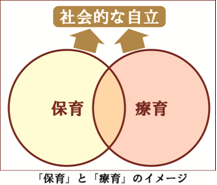

双方の意味を確認すると、子どもに対して「教育を行うこと」「社会的な自立を目的としていること」が共通していますが、一方は「養護を行うこと」、もう一方は「医療や訓練を行うこと」という部分が異なっています。このことから、保育は、福祉的側面によるアプローチによって社会的な自立を目指し、療育は、医学的側面によるアプローチによって社会的な自立を目指しているといえます。保育と療育は、アプローチが異なるものの、目標は一緒だと捉えれば分かりやすいかと思います。

2、保育と療育を保育園で併用していく

保育と療育は、アプローチが異なるからといって、双方がまったく関与しないというわけでもなければ、目標が一緒だからといって全く同じものでもありません。イメージとしては、保育領域と療育領域というものがあり、重なる部分(共通する内容)があると捉えるとよいかと思います。

このようなイメージを持つことができれば、保育領域にいる保育園の保育士は、療育領域の専門機関や専門職の役割や機能を理解し、適切に連携を図る必要があるということは自ずと見えてきます。

例えば、障害のある子どもによっては、保育園と療育施設(児童発達支援センターなど)を行き来したり、併用したりすることがあります。このような場合、双方が連携を図らずに独自に支援を行ったらと想像してみましょう。状況によっては、双方で異なる助言をする可能性もあり、そのことによって、子どもや保護者が混乱したり、不安を抱いたりしてしまう恐れもあります。ですから、双方がばらばらに支援を行うのではなく、連続的で切れ目のない支援が行えるよう、お互いの役割や機能を理解し、情報共有などをすることによって、「保育」と「療育」とが密接な連携を図っていくことが大切だといえます。

また、発達障害のある子どもの場合、外見から障害があると判断することは難しいです。そのため、障害があると認識できないまま、障害によって生じている問題であっても、単にその子どもの個性と捉えてしまったり、保護者の不適切な教育やしつけによるものと捉えてしまったりしてしまうことも少なくないようです。障害は、病気と同様で早期に発見し、適切なケアに結び付けていくことが重要です。ですから、保育園の保育士には、日頃から子どもの言動を観察し、療育の視点をもって問題と原因を明確にして、その原因に合わせた助言、情報提供、専門機関の紹介などの対応、すなわち「保育」から「療育」につなげる役割も求められています。

3、療育の視点から見る保育園の仕事

療育の視点をもったかかわりとは、「障害の特性を理解し、その特性に合わせた対応をすること」です。障害には、視覚障害、聴覚障害、知的障害、自閉症スペクトラム障害、LD(学習障害)、ダウン症などのたくさんの種類があります。保育士は、これらの障害の特性をひとつひとつ理解し、その特性に合わせたかかわりをしていく必要があります。それでは、実際にどのようにかかわるべきか、いくつか例を挙げて確認していきましょう。

3-1、自閉症の特性と保育園での療育

自閉症スペクトラム障害は、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害」を障害の連続体と捉えた概念として用いられている総称であり、アメリカ精神医学会(APA)が作成したDSM-5(精神疾患の診断・統計マニュアル)で示されています。

自閉症スペクトラム障害は、コミュニケーションや社会性などに問題がみられます。コミュニケーションについては、言語発達の遅れやオウム返しなどがみられます。そのため、「簡単な言葉を使用する」、「複数の事柄を一度に伝えるのではなく、事柄を細かく区切って順番に伝える」「二重否定を含むなど、難しい表現や曖昧な表現を使用せず、肯定的で分かりやすい表現を使用する」などによって、意思が伝わることの喜びを体験し、コミュニケーション能力を高めていけるようなかかわりが必要となります。

3-2、発達障害の特性と保育園での療育

学習障害の場合には、明確な知的障害がみられないのにも関わらず、言語、書字、読字、計算などのうち、特定の能力だけに遅れがみられるという特徴があります。一方、AD/HD(注意欠陥多動性障害)の場合には、不注意、多動性、衝動性という3要素がみられる障害であり、集中力がない、落ち着きがない、順番を待てないなどの問題がみられます。

双方の障害には、抱えている問題を明確にして、本人がその問題を自覚できるように働きかけていくことが大切です。「自分は話すことが苦手」「自分は落ち着きがない」という問題を本人が自覚することができれば、その問題によって起こした失敗についても、本人がなぜ失敗したのかを理解できるにようになります。さらに、問題の改善に向けたかかわりも、本人が納得して受け入れてくれやすくなるでしょう。

3-3、ダウン症の特性と保育園での療育

ダウン症(ダウン症候群)は、21番目の染色体が1本多くなっているという染色体の突然変異による障害です。性別や人種、経済状況などにかかわらず、どの国にも約800人から1,000人に1人の割合で生まれ(引用:日本ダウン症協会)てくるとされています。ダウン症は、筋緊張低下、知的発達の遅れ、運動発達の遅れ、低身長、環軸椎不安定などの特性があり、具体的には意思をうまく伝えられない、こだわりが強い、運動能力が他の子どもに比べて低い、交友関係を築きにくいなどの問題がみられやすくなっています。

これらの問題に対しては、問題の程度や子どもの個性を見極めながら、「可能な限り本人の意思を尊重する」「興味のあることを見つけてあげる」「孤立せずに輪の中に入れるように配慮する」といった対応で改善を図っていきましょう。

まとめ

ここまで、療育の視点をもったかかわりについて説明してきました。一言で「障害」といっても、様々な種類があるだけでなく、仮に同様の障害であっても個人差があることを理解してください。そして、それらをその子どもの個性と捉えながら、保育士という専門職として、子どもや保護者と適切なかかわりをもってください。

こちらの記事もおすすめ

-

あそび

あそび

-

幼児と一緒に楽しめる工作シリーズとして、今回は風船工作のアイディアを紹介していきます。風船は

-

まなぶ

まなぶ

-

子どもの想像力を豊かにするなどの理由から保育の現場で素話を行うこともあるかと思います。素話は

-

まなぶ

まなぶ

-

トイレトレーニングと保育園|開始時期や方法、園と家庭の連携の方法

「トイレトレーニング」は、保育園で排泄の自立を促していくための活動です。トレーニングの方法や

-

まなぶ

まなぶ

-

乳児保育の重要性と指導案|保育士の役割と課題、教科書やレポートの紹介

近年、「働くお母さん」が増えてきていることなどから、乳児保育の需要はどんどん増してきています