保育士の給料が安い理由|調査してわかった3つキーワード(2016/10/03)

保育士の給与は全職業の中でもかなり低く、また勤務年数に応じた給与の上昇幅が狭く、10年や20年働いたとしても就業施設によっては給与月額が20万円以下ということも少なくありません。このことが原因で離職する者が多く、保育士の離職率は上昇の一途を辿っています。

保育士の低給与は深刻なものとなっており、離職率の上昇に加え、待機児童の増加を招いていますが、ではなぜ保育士の給料は生活困難に陥るほどに安いでしょうか。その理由を以下にて詳しくご説明したいと思います。

⇒看護師と比べても安いの?看護師の給料明細投稿サイト「みんなの給料・年収」

1、保育士の年収と年齢別にみる給与差

低給与の理由について述べる前に、保育士の給与の現状を把握しておきましょう。平成26年度の厚生労働省の公表資料1)によると、公立・私立を含めた保育士の平均給与月額は約21.6万円、平均年収は約332.5万円で、全職業の平均年収が約480万円であることから、割合でみると69%にしかなりません。

また、保育士は勤務年数に応じた給与の上昇幅が狭く、経験を重ねても年収400万円を超えることはそう多くありません。もちろん、公立と私立で給与は大きく異なるため、公立で働く公務員保育士は20代でも400万円を超えることが多々ありますが、私立で働く一般保育士は40代でも400万円には到底届きません。

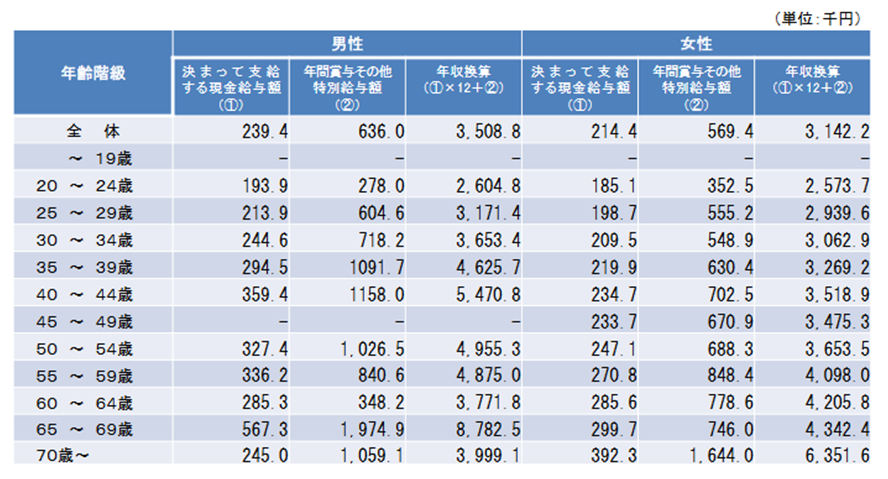

| ①決まって支給する現金給与額は、労働協約または就業規則などによって、あらかじめ定められている支給条件で、算定方法によって6月分として支給される現金給与額のこと。手取り額ではなく税込みの月額給与のことで、基本給与に加えて、職務手当や精皆勤手当、家族手当などが含まれているほか、時間外勤務、休日出勤等超過労働給与も含まれる。

②年間賞与その他特別給与額は、労働協約または就業規則などに則さず、一時的または突発的理由にもとづいて支給される給与額のことで、主に賞与(平均2~3.5か月)が該当。 |

上表1)は、保育士の年齢別の給与を示しています。女性保育士の平均年収をみると、20~24歳が257.3万円、25~29歳が293.9万円、30~34歳が306.2万円、35~39歳が326.9万円、40~44歳が351.8万円、45~49歳が347.5万円、50~54歳が365.3万円と、20年以上の経験を積んだとしても、給与の上昇幅はわずか年100万円程度しかありません。

このデータには公立で働く公務員保育士も含まれているため、私立で働く一般保育士の給与は、データよりも低くなり、40代でも年収300万円程度の方が少なくないのが実情です。(さらなる詳細データについては「保育士の年収&ボーナス|男女別・年齢別・都道府県別における比較」をご覧ください。)

このように、保育士の低給与や給与の狭い上昇幅は深刻なものとなっていますが、これには以下に解説する「歴史」、「運営費・財源」、「営利目的」の3つのキーワードが大きく関与しています。

2、低給与の理由①「歴史」

保育施設が設立され始める前、自分の子供は自分で育てるという思考が強く、また父親が働き母親が子供の面倒を見るという家庭環境が一般的でした。共働きの家庭においては、働いている間、子供を両親や知り合いに預けたり、農業を営む家庭では畑の隅において働きながら面倒をみたりと、交友関係のない人に預けるという習慣がなかったのです。

1875 年に京都の柳池小学校に、日本で初めての幼稚園となる「幼稚遊嬉場」が付設・誕生し、こうした幼稚園成立への動きの中、1876年に東京女子師範学校(現:お茶の水女子大学)付属幼稚園が、現在のような本格的な幼稚園として誕生。その後も微速ながら各地で幼稚園が設立されていきますが、施設数は依然として少なく、またこれら幼稚園は主に幼児の英才教育を目的とするものでした。

そんな中、共働き家庭の増加、婦人労働の発生による育児困難が目立つようになり、1887年に共働き家庭のための簡易な幼稚園として、現在の保育園の原型となる保育施設が誕生し、その後も貧困児童のための保育施設が次々と設立されていきます。

しかしながら、この時の各施設での第三者による保育は現在とは異なり、保育における深い知識を有する者はごくわずかで、育てる(面倒を見る)という概念は乏しく、単に預かることが主な役割でした。

1948年に児童福祉法が制定され、保育園が正式に「児童福祉施設」という法的な施設として認可されるようになるとともに、保母資格(保育士資格の前身)が誕生し、これに伴い、保育に関して深い知識を持つ人材が雇用されるようになりました。また、各施設では児童を育てる(面倒を見る)という役割が形成され、第三者における保育の質が急速に向上します。

しかしながら、当時の保育の質は現在より低く、また保育士の役割は現在よりも遥かに小さかったため、重要性を低いと考えられ、これを受けて保育士の給与は低く設定されたのです。これが保育士の低給与の始まりとなります。

その後、1985年に男女雇用機会均等法の制定に伴う保育職員数の増加(保育研究の推進)、2003年の児童福祉法の変更(保育士資格を民間資格から国家資格へ変更)などにより、保育士の役割は大きくなっていくものの、保育士の給与を大きく引き上げるのは容易なことではなく、またそうしなくても新たな保育士が次々と誕生していったため、世間一般的に保育士の低給与は軽視されていました。

こうした歴史背景から、保育士の給与は今も昔も低水準のまま推移しており、保育士の離職率の上昇や待機児童数の急速な増加を招き、今になってようやく政府が保育士の給与引き上げを本格的に考えるようになったのです。

3、低給与の理由②「運営費・財源」

保育士の低給与には、保育園の運営費も大きく関与しています。保育園の運営費は主に、国や都道府県からの「補助金」と保護者からの「保育料」によって賄われています。(ただし、無認可保育園においては、児童福祉法で定められた認可基準を満たしていないため、一部を除き、補助金はなく、保護者からの保育料のみで運営を行っています。)

現在、保育料には“公定価格”という一定の基準が存在します。公定価格を決定する要素には、①世帯年収(高収入なほど保育料が高い)、②子供の年齢(0歳児が最も高い)、③子供の人数(多いほど1人あたりの保育料が安い)、④住居地、⑤通う保育園の形態、などがあり、平成24年度の厚生労働省の調査2)によると、1世帯における児童1人あたりの月額保育料(入所児童数別)は全国平均で月20,491円となっています。

| 総数(割合) | 児童1人の世帯 | 児童2人の世帯 | 児童3人の世帯 | |

| 1万円未満 | 23.5% | 20.9% | 28.2% | 65.4% |

| 1万円以上

2万円未満 |

23.6% | 19.1% | 37.2% | 32.9% |

| 2万円以上

3万円未満 |

31.9% | 33.5% | 29.5% | 1.4% |

| 3万円以上

4万円未満 |

12.4% | 15.3% | 4.2% | 0.0% |

| 4万円以上

5万円未満 |

5.6% | 7.3% | 0.8% | 0.0% |

| 5万円以上

6万円未満 |

2.3% | 3.1% | 0.1% | 0.4% |

| 6万円以上

7万円未満 |

0.4% | 0.6% | 0.0% | 0.0% |

| 7万円以上 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.0% |

| 1世帯における児童1人あたりの保育料 | 20,491円 | 22,381円 | 15,606円 | 7,900円 |

保育士など保育職員の規定の配置人数との兼ね合いにより、保育園運営のためには保護者からの高額な保育料が必要となります。しかしながら、ほとんどの世帯では、保育園利用における高額な保育料を払うことができないため、認可保育園の場合には、その差額分を国や自治体が補助し、保護者の負担金を減らす取り組みを行っているわけです。

この公定価格や補助金の額は、スムーズに運営できる最低ラインを基にしているため、多くの認定保育園の運営はギリギリの状態にあり、保育士の給与はこの限られた運営費から支払われることで、必然的に給与が低く、経験を重ねてもなかなか昇給もできません。

補助金を増額することで保育士の給与の底上げを行うことができますが、実施するとなると国や自治体の財政が大きく圧迫されるため、保育士の基準的な給与額が定着した1900年代中期から現在まで、給与の大きな底上げが行われていないのです。

4、低給与の理由③「営利目的」

加えて、認可・無認可に関わらず、保育園の中には人件費を抑え、その余剰分を営利目的で使う風潮が生まれ、これも保育士の低給与の大きな要因となっています。

1900年代後期には、保育園は市町村や社会福祉法人といった非営利目的に法人しか運営することができなかったものの、2000年の規制緩和に伴い、企業やNPOなどさまざまな事業者が運営に参入するようになり、営利を目的として経営する事業者が現れるようになりました。

保育の質を考えると通常、運営費のうち70~80%を人件費に割かなければいけないところを、30%や50%というように過度に抑える傾向もみられ、このことが保育士の低給与を助長しているわけです。

人件費を過度に抑えている保育園に対して、厚生労働省は「本来の使途である職員人件費や事業費などが恣意的に削減されることがないよう申し付ける」との文言を発出・通知するなど、同問題の対処に取り組んでいますが、待機児童の急増に伴う保育園増設の動きがみられることから、このような事業者は今後、ますます増加の一途辿ることは明白です。

本来使われるべき人件費が削減されるとなると、必然的に保育士の給与は低く抑えられるため、保育士の配置基準を下回っている、かつ現在得ている給与が平均を大きく下回っている場合には、人件費削減を行っている保育園の可能性が高いと言え、場合によっては転職を考える必要があるかもしれません。

まとめ

このように、「歴史」、「運営費・財源」、「営利目的」の3つのキーワードが、保育士の低給与の大きな要因となっており、多くの保育士を苦しめているのです。

国や自治体は、保育士の低給与の現状を重く受け止め、「保育士の給料が上がる!?政府提示の給与引き上げニュースまとめ」に記載しているように、改善へ向けて動き出していますが、給与の引き上げにはさまざまな施策を講じる必要があるため、すぐに給与が大きく上昇するということはまずないと言って間違いないでしょう。

参照資料

こちらの記事もおすすめ

-

病気

病気

-

平成17年に「食育基本法」が成立したことにより、国をあげて「食」を通じて健康増進をめざす「食育」の取

-

お役立ち

お役立ち

-

立ち直る力を持った子どもたちを育てる!2つの自尊感情とレジリエンス

教育現場など子どもたちを取り巻く環境の中で「自己肯定感」「自尊心」「自尊感情」「レジリエンス

-

あそび

あそび

-

遊びと保育|集団、風船、ふれあい、ボール、正月(餅つき)、運動、水遊び

保育の現場における様々な遊びをこれから紹介していきます。普段の保育の中で体験していく遊びの他

-

行事

行事

-

保育園での発表会や運動会など行事を行う際により盛り上げる材料となるのが衣装ではないでしょうか